Вот графиня Анна Бестужева выходит на казнь. Поднимается на эшафот, снимает с шеи усыпанный драгоценностями крест и медленно передаёт его палачу, который отхлещет её плетьми и отрежет язык...За спинами прячется Анастасия Ягужинская. Эмоциональная сцена из фильма «Гардемарины, вперёд!», снятая в Петропавловской крепости, кажется нереальной. Многие уверены, что это выдумка, такая же, как истории мальчишек из навигацкой школы — Корсака, Белова, Оленева. Но нет! В Якутии историю «немой графини», самой известной местной ссыльной, хорошо знают. Анна Бестужева похоронена в городе, а её призрак, говорят, до сих пор является людям.

Судьба опальной графини

Эшафот и ссылка в жизни графини произошли в 1743 году. Вообще, тогда аристократку Бестужеву приговорили к смертной казни через колесование. Такие были времена и нравы. В последний момент Елизавета Петровна «помиловала» бывшую статс-даму: казнь заменили на публичное наказание кнутом, урезание языка и вечную ссылку в Сибирь. За что? За длинный язык — в прямом смысле слова.

Анна Гавриловна Головкина, будущая графиня Бестужева-Рюмина, появилась на свет в самом начале XVIII века, между 1701 и 1703 годом, в знатной дворянской семье. Её отцом был государственный канцлер Гавриил Головкин, а дед — двоюродный брат царицы Натальи Кирилловны, матери Петра Первого. С младых ногтей Анну, как младшую из шестерых детей, воспитывали в строгих аристократических традициях, готовя к блестящему будущему. Она получила прекрасное образование: свободно говорила на немецком и французском, изящно танцевала и обладала лёгким, весёлым нравом. Единственным, что омрачало её перспективы, была внешность, изуродованная оспой. Современники вряд ли назвали бы её красавицей, но безупречная осанка и громкое происхождение с лихвой это компенсировали.

Её светская карьера началась блестяще. В 1725 году, в честь свадьбы Анны Петровны, её назначили статс-дамой императорского двора. Казалось, её жизнь — это череда балов и приёмов. В октябре 1723 года, по воле царя Петра и родителей, Анну выдали замуж за генерал-прокурора Павла Ягужинского. Этот брак, несмотря на разницу в вероисповедании (жених был лютеранином), оказался на удивление счастливым. Анна стала образцовой супругой: вела дом, блистала в обществе. За тринадцать лет совместной жизни у них родилось четверо детей: сын Сергей и три дочери — Анастасия, Мария и Анна. Овдовев в 1736 году, Анна Гавриловна несколько лет жила одна, но в мае 1743 года снова вышла замуж — на этот раз за известного дипломата Михаила Бестужева-Рюмина.

Из описаний современников: «Анна Гавриловна Бестужева (в девичестве Головкина) не была хороша собой, лицо ее было рябым от оспы, но она была статной и представительной дамой, отлично знавшей светские манеры, была общительна. Хорошо говорила по-французски и по-немецки.» Кроме того, она хорошо владела искусством придворной интриги, имела связи и родню, приближенную к царскому окружению" .

Склонность к интригам и близость к трону её и подвели. После прихода к власти Елизаветы Петровны в результате переворота, императрица жила в постоянном страхе перед заговорами. В 1742 году в государственной измене обвинили и сослали в Сибирь брата Анны, Михаила Головкина. А вскоре эта участь ждала и её.

Поводом стало так называемое «дело Лопухиных» или «бабий заговор». Тайный советник Лесток, получив в руки частную записку статс-дамы Натальи Лопухиной, раздул из этого целый заговор. Внедрённые агенты легко «вывели на чистую воду» её сына, Ивана, который в пьяном разговоре неосторожно поносил императрицу. Под пытками молодой человек оговорил многих, в том числе и семейство Бестужевых.

Анну арестовали и подвергли жестоким пыткам. Однако, даже на дыбе она не признала своей вины и не назвала имени мужа, утверждая, что хотя и знала о неких планах австрийского посла, но участвовать в них не собиралась. Михаил Бестужев-Рюмин, к слову, сумел избежать наказания и позднее, когда жена уже была в ссылке, оформил с ней развод.

31 августа 1743 года у здания Двенадцати коллегий состоялась экзекуция. Анну высекли, но, говорят, не так жестоко, как Лопухину. По легенде, её дочери удалось тайком передать палачу дорогой бриллиантовый крест, и тот, сжалившись, отрезал лишь кончик языка. Искалеченную, её отправили в далёкую Якутию, где уже томился в ссылке её брат.

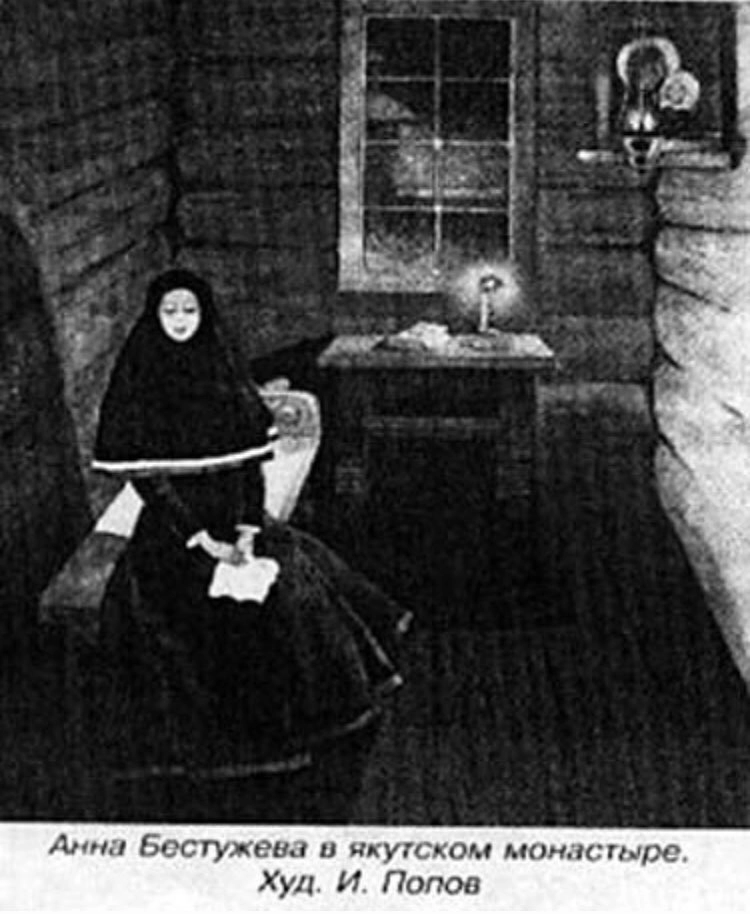

Первое время опальную графиню содержали в кельях Спасского монастыря под строгим надзором: ей было запрещено видеться с кем бы то ни было, пользоваться письменными принадлежностями и читать что-либо, кроме Библии. Из донесений тюремщика: «содержалась в деревянных покоях, в доме монаха Шапошникова. Дом был очень ветх и гнил, а потому в 1748 году Бестужева переведена в казенныя, выстроенныя для нея деревянные хоромы, недалеко от прежняго мѣста заточенія. Новая тюрьма обнесена была плотною городьбой.» Ныне в здании монастыря краеведческий музей.

Позже её перевели в небольшой домик (сейчас на его месте стоит здание медицинского факультета СВФУ). Из своего окна она могла видеть деревянную часовню Богородицкой церкви и кладбище при ней. Пережитое потрясение оставило глубокий след: хотя способность говорить у неё сохранилась, она до конца дней боялась разговаривать с незнакомцами, опасаясь, что за это язык ей отрежут окончательно. В народе её прозвали «немой монахиней».

В Якутск Анна Бестужева-Рюмина привезла с собой икону «Умиление», которая стала местной святыней и сейчас находится в Богородицком храме. Перед образом еженедельно, проводят молебен с акафистом.

«Икона эта относится к XVII веку, написана неизвестным автором. Градоякутская икона изображает Богородицу не по классическому канону — без младенца. Она является списком с почитаемого образа Виленской Остробрамской Божьей Матери.

Вероятно, семья Головкина, сподвижника Петра I, отца опальной дамы — некогда заказала себе список с католической иконы. Еще одно название Остробрамского образа — „Благовещенская“. Возможно, изначально это вообще была цельная композиция „Благовещение Пресвятой Богородицы“, со временем развалившаяся на две части. Возможно, поэтому на „Умилении Градоякутской“ Богородица изображена с широко открытыми глазами, сложенными накрест руками, с тихой улыбкой на лице. Голова чуть наклонена влево, Богородица как будто с чем-то смиряется«, — так пишут о якутской реликвии в петербугском храме Василия Великого.

Жила она тихо и уединенно, в сопровождении четырёх верных слуг, ни с кем не знакомясь. В апреле 1751 года, когда ей не исполнилось и пятидесяти, Анна Гавриловна скончалась в ссылке. Её похоронили за оградой кладбища Богородицкой церкви, в могиле без креста, как было принято для преступников. Сегодня точное место её захоронения утеряно; по некоторым данным, оно находится под современной дорогой или спортивной площадкой.

Её дочь, графиня Анна Апраксина, сделала щедрое пожертвование на строительство нового каменного Богородицкого храма рядом с местом упокоения матери.

Судьба этой женщины, ставшей самой известной якутской ссыльной, обросла легендами. Её история — это яркий и трагический пример того, как в эпоху дворцовых переворотов даже самое высокое положение и безупречное происхождение не могли спасти от жестокой опалы. Близость к трону была опасной игрой, где проигравший платил свободой и жизнью. Говорят, что её призрак — силуэт женщины в чёрном — до сих пор иногда видят в коридорах медфака университета.

Пошли «по этапу»

Каковы же судьбы других участников «заговора»? Подругу Анны, Наталью Лопухину, сослали поближе — в бурятский Селенгинск. Спустя 20 лет ей удалось вернуться в Петербург, когда у власти был уже Пётр III. Но говорить она так и не смогла до самой смерти: из-за того, что ей подрезали язык, она объяснялась только жестами и могла лишь мычать.

А вот графиня Екатерина Головкина, невестка Анны Бестужевой, отправилась в ссылку добровольно — последовала за мужем, которого сослали. Она стала настоящим символом безграничной женской верности задолго до жён декабристов. 40-летняя женщина заявила императрице, что любила мужа в счастье и продолжает любить в беде, и просила лишь об одной милости — быть с ним рядом. Разозлённая царица в ответ отобрала у пары абсолютно всё: имущество, драгоценности, деньги и даже личные вещи, надеясь, что Головкина одумается. Но это не остановило её. В последний момент друг семьи, граф Чернышев, сунул в их телегу старый овечий тулуп и 22 рубля — по тем временам очень хорошие деньги.

Местом их ссылки стала суровая Колыма, острог Ярмонка. Ныне это якутский город Среднеколымск. Их поселили в подготовленном доме под постоянной охраной. С тех пор граф Головкин всё время проводил под караулом: ему изредка разрешали выходить на прогулки, а по воскресеньям — ходить в церковь. Жили они тяжело: еда была скудной, в основном рыба и плохая мука. Екатерине пришлось научиться готовить, самой носить воду, стирать и убираться. Через несколько лет к ним приехали двое верных слуг, которые привезли тёплые вещи, посуду и немного денег.

Последние годы Михаил Головкин тяжело болел и через 13 лет ссылки умер. Его тело залили воском и поместили в часовне. Екатерине Ивановне пришлось ждать больше года, чтобы получить разрешение перевезти гроб мужа в Москву. В конце 1756 года она наконец отправилась в путь с Колымы.

Её жизнь изменилась к лучшему, когда на престол взошла Екатерина II. Новая императрица назначила ей хорошую пенсию и подарила несколько тысяч крестьян, что позволило графине безбедно прожить до старости и заниматься благотворительностью.